【中風救星】中大醫學院研發「磁控微導管」!直達腦血管深處溶血栓、準確率更高更安全

中風是全球導致死亡及永久殘障的「頭號殺手」,每分每秒的延誤都可能造成不可逆轉的傷害。香港中文大學(中大)醫學院與工程學院的跨學科團隊發布一項重大醫療突破,為腦血管栓塞患者帶來喜訊。團隊成功研發全球首創、頭部可主動旋轉的「磁控軟性螺旋微導管」(MSRM),能如微型機械人般,深入以往難以觸及的腦部深處血管,精準、安全地清除血栓。這項創新技術有望徹底改變中風的介入治療,研究成果已刊登於國際頂尖學術期刊《Science Advances》。

為何傳統中風治療充滿挑戰?

及時介入是中風治療的關鍵。研究指出,治療時間每提早一分鐘,便能為患者增加一星期無殘疾的預期壽命。然而,約有25%至40%的急性缺血性中風發生在腦部較細小、位置較遠的「中遠端血管」,現行的治療方法(如靜脈溶栓、傳統導管取栓)在這些區域往往效果有限。

現時的介入治療,醫生需將導絲及導管從肢體動脈引導至結構複雜的腦血管。此操作有如「隔山打牛」,導管在迂迴狹窄的血管中難以精準轉向,不僅耗時,更有可能因力度控制不當而刮傷脆弱的血管壁,引發腦出血等嚴重併發症。此外,傳統工具功能單一,需頻繁更換,亦增加了手術風險。

更柔軟、更智能、更高效的「磁控微導管」

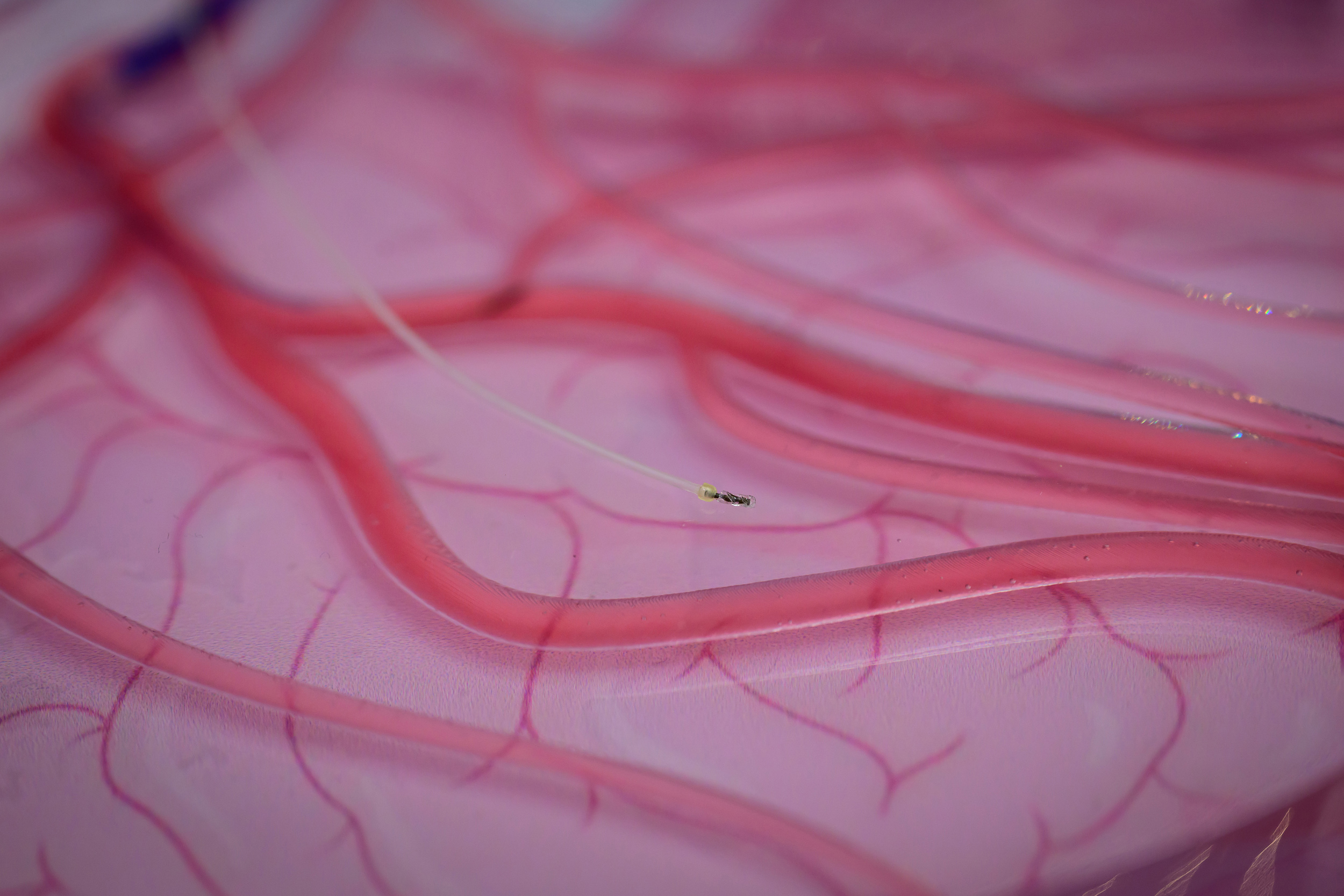

為克服上述挑戰,中大跨學科團隊研發出僅有亞毫米大小(0.5-0.9mm)的MSRM。它具備三大革命性優勢:

- 磁場精準導航: MSRM配備柔軟的可旋轉導頭,醫生能透過體外的磁場進行無線操控,像駕駛微型遙控車一樣,精準地在複雜的血管網絡中導航。

- 柔性物料更安全: 中大醫學院腦神經科主任梁慧康教授指出,與傳統金屬導絲不同,MSRM採用矽膠柔性導尖,並以低轉速運作,能大幅減少對血管壁的損傷。在模擬人體血管的測試中,其造成的細胞損傷遠低於傳統工具。

- 治療功能一體化: 中大工程學院教授張立解釋,當MSRM到達堵塞位置後,毋需更換工具,便能直接完成注射溶栓藥、機械性擊碎血栓,並將血栓碎片安全回收等多項任務,顯著提升手術效率及安全性。

團隊表示,新技術已在兔子體內及人體胎盤血管中成功測試,證實其臨床應用潛力,未來有望為目前難以透過傳統手術受益的患者,帶來治療新希望。

預防勝於治療:嚴控中風風險因素

團隊亦強調預防的重要性。高血壓、吸煙、缺乏運動、肥胖、高膽固醇及糖尿病均是中風的高危因素。要有效預防,應由建立健康生活模式做起:

- 保持均衡飲食

- 定期進行帶氧運動

- 戒煙及避免過量飲酒

- 透過定期體檢,妥善管理慢性疾病

Text : UrbanLife Health Editorial

Photos : UrbanLife Health Editorial